等保2.0物联网安全扩展要求解读—陆陆科技

物联网定义

根据《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求 附录F》给出物联网构成的定义:

物联网:将感知节点设备通过互联网等网络连接起来构成的系统。

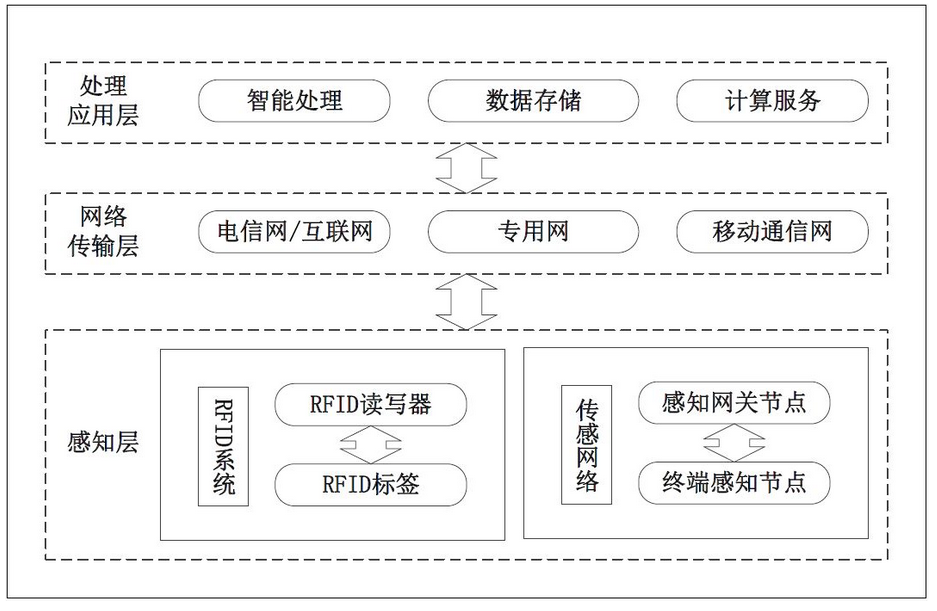

物联网通常从架构上可分为三个逻辑层,即感知层、网络传输层和处理应用层。物联网构成示意图如图所示。

● 感知层:传感器节点和传感网网关节点或 RFID 标签和 RFID 读写器,也包括这些感知设备及传感网网关、RFID 标签与阅读器之间的短距离通信(通常为无线)部分;

● 网络传输层:将这些感知数据远距离传输到处理中心的网络,包括互联网、移动网等,以及几种不同网络的融合;

● 处理应用层:对感知数据进行存储与智能处理的平台,并对业务应用终端提供服务。对大型物联网来说,处理应用层一般是云计算平台和业务应用终端设备。

一、物联网的安全问题

物联网(IoT)为个人消费者和行业提供了便利服务,并且有望提供更具革命性的能力,变得无处不在。然而,物联网的广泛应用也带来了不可避免的网络安全风险。

保护物联网设备是一项重大挑战,因为制造商往往更倾向于关注功能、兼容性要求、客户便利性以及上市时间,而非安全性。

如果消费者的物联网设备受到攻击,它可以成为进入更广泛网络的一个入口。通过感染一台 IoT 设备并渗透一个网络,安全威胁可以直接进入到另一个物联网设备的无线范围内,最终扩散至整个链接网络。

二、等保2.0基本要求之物联网安全要求

1、安全通用要求

等保2.0的安全通用要求细分为:

技术要求(安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心)和管理要求(安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理)共计10大类。

物联网的安全防护包括感知层、网络传输层和处理应用层,其中网络传输层和处理应用层这两部分已按照安全通用要求提出的控制点进行保护,等保2.0中的物联网安全扩展要求则主要针对感知层提出了具体的安全要求,与安全通用要求一起构成对物联网的完整安全要求。

2、安全扩展要求

针对物联网的特点,物联网安全扩展要求包括了:感知节点设备物理防护、接入控制、入侵防范、感知节点设备安全、网关节点设备安全、抗数据重放、数据融合处理、感知节点管理8个方面的扩展要求,根据不同的等级,具体要求的条款数量递增。归纳如下表:

3、三级等保网络安全扩展要求:

(一)安全区域边界

①接入控制

应保证只有授权的感知节点可以接入。

②入侵防范

a)应能够限制与感知节点通信的目标地址,以避免对陌生地址的攻击;

b)应能够限制与网关节点通信的目标地址,以避免对陌生地址的攻击行为。

(二)安全计算环境

①感知节点设备安全

a)应保证只有授权的用户可以对感知节点设备上的软件应用进行配置或变更;

b)应具有对其连接的网关节点设备(包括读卡器)进行身份标识和鉴别的能力;

c)应具有对其连接的其他感知节点设备(包括读卡器)进行身份标识和鉴别的能力。

②网关节点设备安全

a)应具备对合法连接设备(包括终端节点、路由节点、数据处理中心)进行标识和鉴别的能力;

b)应具备过滤非法节点和伪造节点所发送的数据的能力;

c)授权用户应能够在设备使用过程中对关键密钥进行在线更新;

d)授权用户应能够在设备使用过程中对关键配置参数进行在线更新。

③抗数据重放

a)应能够鉴别数据的新鲜性,避免历史数据的重复攻击;

b)应能够鉴别历史数据的非法修改,避免数据的修改重放攻击。

④数据融合处理

应对来自传感网的数据进行数据融合处理,使不同种类的数据可以在同一个平台被使用。