黑龙江网络安全等级保护测评的步骤——陆陆科技

一、网络安全等级保护定级及评审

安全保护等级初步确定为第二级及以上的,定级对象的网络运营者需组织信息安全专家和业务专家对定级结果的合理性进行评审,并出具专家评审意见。有行业主管(监管)部门的,还需将定级结果报请行业主管(监管)部门核准,并出具核准意见。最后,定级对象的网络运营者按照相关管理规定,将定级结果提交公安机关进行备案审核。审核不通过,其网络运营者需组织重新定级;审核通过后最终确定定级对象的安全保护等级。

根据等级保护对象在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度,以及一旦遭到破坏、丧失功能或者数据被篡改、泄露、丢失、损毁后,对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的侵害程度等因素,等级保护对象的安全保护等级分为以下五级:

第一级

等级保护对象受到破坏后,会对相关公民、法人和其他组织的合法权益造成一般损害,但不危害国家安全、社会秩序和公共利益;

第二级

等级保护对象受到破坏后,会对相关公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害或特别严重损害,或者对社会秩序和公共利益造成危害,但不危害国家安全;

第三级

等级保护对象受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重危害,或者对国家安全造成危害;

第四级

等级保护对象受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害,或者对国家安全造成严重危害;

第五级

等级保护对象受到破坏后,会对国家安全造成特别严重危害。

二、网络安全等级保护的系统备案

运营使用单位在确定等级后到所在地的市级及以上公安机关备案。新建二级及以上信息系统在投入运营后30日内、已运行的二级及以上信息系统在等级确定30日内备案。公安机关对信息系统备案情况进行审核,对符合要求的在10个工作日内颁发等级保护备案证明。对于定级不准的,应当重新定级、重新备案。

三、系统安全的建设整改

运营使用单位按照管理规范和技术标准,选择管理办法要求的信息安全产品,建设符合等级要求的信息安全设施,建立安全组织,制定并落实安全管理制度。

系统建设整改。对于未达到安全等级保护要求的,运营使用单位应当进行整改。

四、开展网络安全等级保护测评

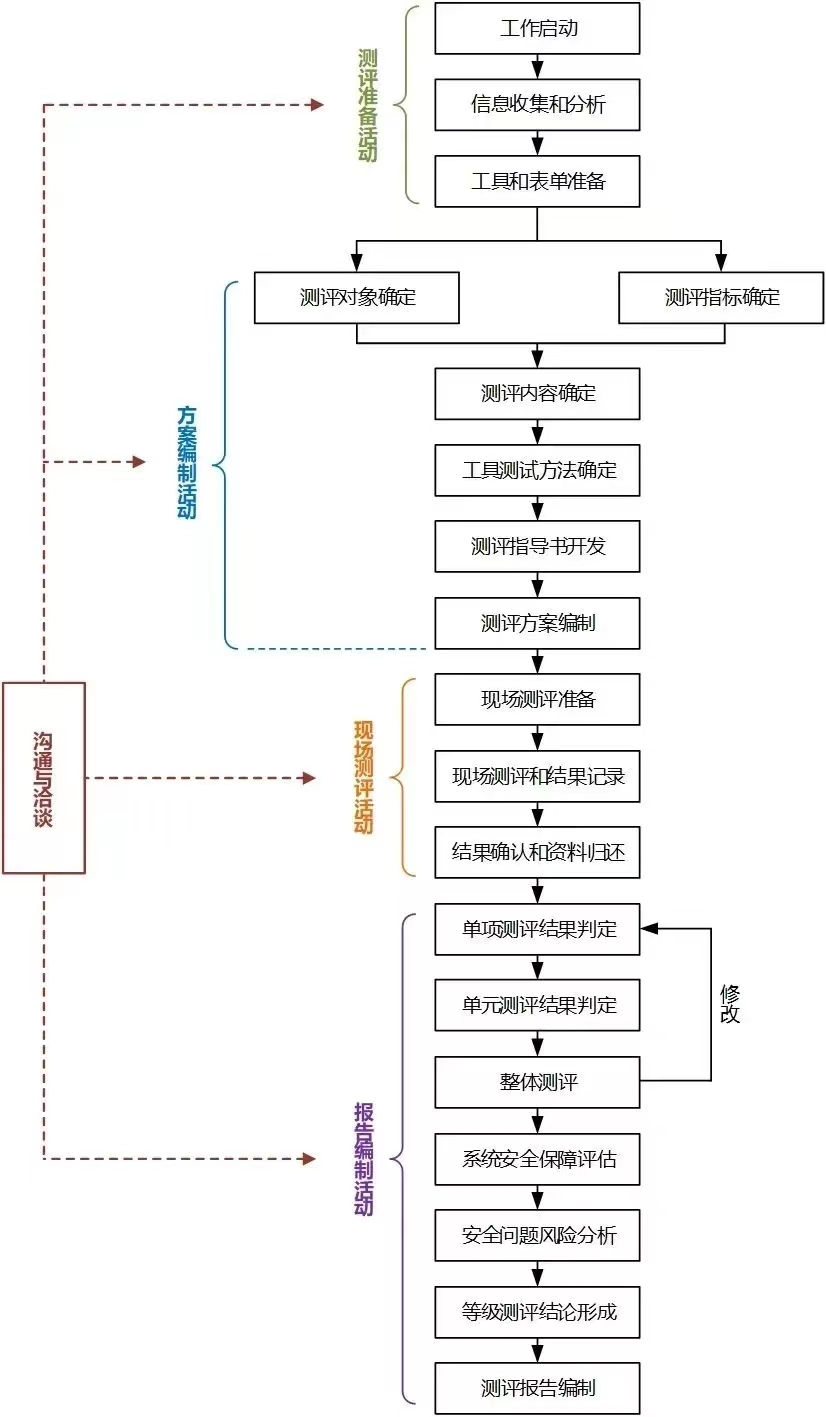

信息系统建设完成后,运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合《信息安全等级保护管理办法》规定条件的测评机构,依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准,定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评,第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评,第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。

五、监督检查

公安机关依据信息安全等级保护管理规范,监督检查运营使用单位开展等级保护工作,定期对信息系统进行安全检查。

运营使用单位应当接受公安机关的安全监督、检查、指导,如实向公安机关提供有关材料。

受理备案的公安机会对三级、四级信息系统进行检查,检查频次同测评频次。五级信息系统接受国家制定的专门部门检查。

新系统开发建设后,及时开展等级保护测评或相关安全测试,避免系统带病上线,将安全隐患消除在萌芽状态。

注:参考网络安全等级保护相关国家和行业标准